更新日:2015/10/13

私は、平成14年度に国土交通省が採択した調査事業を地域環境研究所に委託調査して以来、本多前理事長から研究所理事の要請がありましたが、中部運輸局の承諾が得られなかったため、研究所が名古屋を中心として活動している「名古屋研究室」の企画委員として参加をさせていただいています。この研究所が30周年を迎えるにあたって次のお祝いを寄稿したのでご覧下さい。

2015年10月9日

地域環境研究所「創立30周年記念誌・30周年に寄せて」

タイトル 福井県三国町での社会実験と地域環境研究所

氏名 可児紀夫 所属 愛知大学(非常勤教員・元中部運輸局職員)

中部運輸局は、平成14年度に国土交通省の採択事業である「福井北部における観光資源の活用と連携した鉄道・バス路線の活性化プログラム」を地域環境研究所に調査委託しました。この調査は、福井県や三国町をはじめ行政等とともに地域の観光ボランティア、観光協会、商店街、福井大学の学生さんたちと三国町地域をあげての社会実験となりました。

この調査結果は地域の観光資源の活用と地域の方々の外出に寄与し、国土交通省の全国企画課長補佐会議でこの事業を企画した企画官から地域との共同調査で、意義ある事業であると評価を得、この事例が地域との連携事業としての先駆けとなり、公共交通活性化法の制定に受け継がれるという大変意義ある調査でした。このような調査ができたことは、研究所というシンクタンクが地元に根ざしていたことが大きな要因であり、そこに研究所の存在意義があると思います。

これを機会に村松事務局長にはことあるごとにご相談をさせていただき、岐阜市内線存続では竹内先生と伊豆原先生に大雪の関市に講演に来ていただいたこと等、地域における実践の場でも多くのご支援をいただきました。さらに、本多先生には私の博士論文執筆にあたって、「交通は「未来価値」を創りだすものだ」と教えていただき、今も私の研究の理念にしています。

本多先生はじめ研究所の皆さんに大変お世話になりました。30周年を迎え、厚くお礼を申し上げます。

地域環境研究所のホームページ

更新日:2015/10/04

2015年4月5日(日)、ごうど養老鉄道を守り育てる会が主催する「養老鉄道の未来を考えるシンポジューム」に助言者・司会者として参加しました。私からの問題提起は、「地方鉄道の存続のためには何が必要か」というもので、協同の地域づくり、学習・研究活動、できるところからの行動の大切さをこれまでの経験を踏まえて提起しました。パネリストからは岐阜市内線廃止が及ぼす影響をそれぞれの立場から述べられたことに当事者として責任を感じます。主催した小川さんとは地域交通政策研究会で議論を深めながら運動を広げていくことにしています。

(以下の記事は、2015年4月6日付岐阜新聞朝刊記事)

更新日:2015/10/03

岐阜コミュニティ創造大学(学長 中島幸雄)では、毎月、「人間の尊厳維持、持続可能な自立的、相互信頼のコミュニティの創造をめざす」講義を行っています。学長とは高齢者大学でお世話になったこともあり、2015年1月期の講義の講師要請がありました。出席者は、地域においてデマンドバスの実践を御嵩町等で実施している方も多いため、テーマは、「リーダーのための地域交通論」とし、あらためて、地域における交通政策とその実現のための社会運動について私見を述べました。学長からは、丁重なお礼をいただき、大学顧問の就任までいただきました。

開催日時 2015年1月24日(土)13時

開催場所 岐阜県可児市春里公民館会議室

更新日:2015/05/16

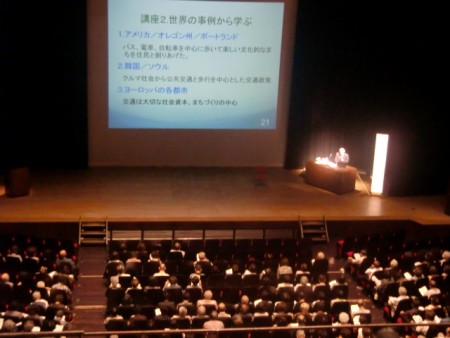

2012年10月10日(水)に可児市文化創造センターで開催された平成24年度可児市高齢者大学の教養部門の講師を務めました.テーマは、「交通は文化を育む 〜世界から交通を考える〜」。

この大学は可児市が「高齢者にふさわしい教養と社会的能力を高める場を提供し、健康で生きがいのある豊かな生活を創りだす」という生涯学習として38年前から可児市が主催して毎月1回開催しているものです.

当日は、受講生900人が集まり熱心に話しを聞いていただきました。講演依頼は1年以上前にあり、敦賀市をはじめ各地の調査をふまえて周到な準備をしましたが直前まで不安で一杯でした。皆さんからは良く理解できましたという声を聞き安心をしました。特にご紹介を頂いた方が一番安心をしていたのではないかと思います。

この可児市文化創造センターはアーラという愛称で地元では親しまれ、主劇場は1020席で、講演前の準備には10名以上のスタッフによる念入りな舞台点検がされました。この2日後にはこのホールで中村紘子ピアノコンサートがありました。光栄でした。

最新の10件

月別アーカイブ